前两天,姜思达又因为造型上热搜了。

一袭红黑拼接连衣裙,

加上哪吒式的丸子头,

素颜出镜,

一如既往的自信傲娇,

赚足了眼球。

再加上之前的深v造型,

“姜思达穿女装”再度引发了不小争议。

一千个人心里有一千个哈姆雷特,

其他我不予评论。

只是他身上的影子,

让我想起了,

那个已逝的“变装皇后”—碧浪达夫人。

01

你能想象一个异装癖的同性恋男妓

是清华的客座教授吗?

碧浪达夫人迷恋穿女装,

穿着自己做得拖地长裙,

喜欢用廉价化妆品,

画着看起来非常不适甚至恶心的妆容,

吱呀吱呀地唱着老歌。

碧浪达夫人是同性恋,

他说自己非男非女,非0非1,

只是有着很强的女人心态,

但生理上并不愿意变成女人,

每个月还得为那几天例假烦心。

他还是个妓女,

得过严重的性病,

却因为没有一副好皮囊卖不了什么好价钱,

还幻想通过卖淫找到真爱。

看到这里,

我猜你眉头应该紧紧皱着,

这不就是个“烂人”,

有什么好写的。

但我想告诉你的是,

这么一个站在阴暗角落的人,

也有光芒万丈的一面。

浪荡的碧浪达夫人,名叫樊其辉。

白天的他,

是著名的服装设计师,

曾获1998年第六届”兄弟杯”银奖,

1999年”益鑫泰”杯金奖,

法国海归,

北服莱佛士国际学院教授,

清华大学工艺美术学院的客座教授,

在时尚界被称为“异装皇后”。

曾为刘亦菲、孔维、梅婷、杨坤等明星设计过礼服。

人人都尊称他为天才设计师,

可他却只说自己是个忙碌的“裁缝”。

白天,他是健谈的裁缝。晚上,他就成了法雨酒吧台上浪荡的碧浪达夫人。

初见碧浪达夫人,

他踩着二十公分高跟鞋,

戴着巨型假发套,

画着沥青一样又厚又粘的黑色眼影,

脸上划过浑浊的,

一英寸宽三英寸长的鳄鱼眼泪,

他跟着旋律轻轻晃动着身体,

左手夹着还未燃尽的烟,

在乱糟糟的夜场舞台上唱着撩人的《神秘女郎》:

“你不妨就叫我 神秘女郎

有谁在乎你是什么女郎。

有谁在乎,你是谁家的,

是不是一个长了xx的女郎。”

说真的,这个场面,

够恶心,够丧气,够绝望,

极强的视觉冲击,

刺激着每一处感官。

也更促使我对眼前这位,

长着男性生殖器的神秘女郎,

产生了十二分的好奇。

2010年10月12日中午12时,

樊其辉在北京远郊的家中自杀。

他是刘亦菲的“御用”造型师,

曾因为山寨了香奈儿的高定,

让刘亦菲被推上风口浪尖。

因此他死后刘亦菲也再次被“揪”出来,

一片骂声。

有网友说是因为被刘亦菲团队、粉丝网暴,

不堪压力自杀。

随着他的离去,

真相我们已经无从知晓。

但也许当你看完这篇之后,

大概能理解,他为什么会选择这种方式离开。

02

世上万物皆可抛,唯有金钱忘不了

樊其辉1968年出生在,

一个谁都不掩饰对彼此厌恶的家庭里。

在他眼里,

父母是被日子这口大锅给炒的水深火热的可怜虫。

他是不幸的。

父亲被下放,

母亲是抑郁症患者,

整日沉溺于自己绝望的痛苦里。

她在每一次企图自杀时,

都会在报纸的边角写下一行字,

“世上万物皆可抛,唯有金钱忘不了。”

再加上小时侯家境非常不好,

这些都造成了他后来对金钱的极度热爱。

他也是幸运的。

从小看着母亲做衣服,

他14岁就开始自己做。

也许是得到的太过轻易,

这项天赋对他来说只是一种谋生手段,

就是个裁缝。

儿时他觉得父亲对自己很好,

他对父亲唯一美好的回忆,

是在密云的小河床里玩水,

他说那是他经常愿意回忆起的一个下午。

但从父亲嘴里听见“养儿防老”这四个字以后,

他觉得这份感情也变了味儿。

大概是因为童年母爱的过度缺失,

让他过于依赖另一种性别。

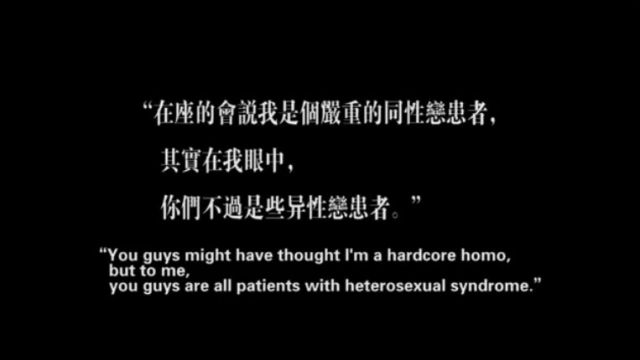

12岁,当他第一次听到“同性恋”这个词的时候,

觉得就好像被人扎了一下,

突然就找到了自己的定位。

但面对其他人看动物一样的眼神,

他也只是说:

“在座的各位说我是个严重的同性恋患者,

其实在我眼中,你们不过是些异性恋患者。”

长大以后,

他拒绝回家过年,

哪怕自己待得发慌。

他从没张口叫过一声“妈”,

他希望母亲最好上月球,

永远不要打电话来。

他提起父母的态度不屑中带着怨念,

而这怨念其实是心底的渴求。

你们为什么不爱我。

他想要的安全感他们给予不了,

只是“生塞”给他了一个无法选择的生命,

他甚至把这比作“天上掉下个大屎坨子”。

所以他拼命地想逃离,

在戏校学曲六年后,

16岁的他逃去了离北京最远的城市——广州。

在那儿,他梦想自己能成为最红的妓女。

03

爱情就是臭狗屎,cao灵魂才是真正的嫖

到了广州,

他认识了苏州婆,

那是当时最红的男妓。

他第一次接的客叫戴维查,

那是一个连三十块电熨斗都不愿意买给他,

却舍得花三五百块钱请一大群妓女大吃一顿的人。

后来苏州告诉他,

戴维查只是在被自己拒绝的情况下,

实在找不到人,

随便带了一个走。

这直接击毁了他的最后一点自尊。

他大骂:

“爱情就是臭狗屎。”

但是从他提起这个名字时的眼神就能看出,

他是真喜欢那人。

臭狗屎不过是爱而不得之后最心酸的狡辩。

卖淫卖不出去,

为了让自己活下去,他开始偷东西。

记得那天他偷盗当场被抓时,

苏州就在他的旁边。

春节前后的广州是最冷的季节,

那天夜里他无地可去,

坐在苏州住的小小旅馆门口手足无措。

偷人偷不到,偷东西也偷不到,

绝望。

“宁可被生殖器操,也不愿意被穷操。”

他说自己被穷cao的够狠,落下了终身残疾。

后来他从广州回到北京,

边做裁缝边继续着他的卖淫生活。

他有个嫖客,是一个法律相关的作家,

他只记得那个作家有一张恶臭的嘴,

他简称人家臭嘴。

有天他被北京街头的小混混切汇骗走了大部分的钱。

臭嘴跟他说,

身上没多少钱要他等着,

现在就骑车回去给他取点钱。

北京的夏天,他坐在红墙下的椅子上,

看着来往的人等着上别的客。

他不敢多想什么,也不奢望什么。

结果过了一个小时后,

那个人回来了,

从兜里拿出五块钱,说这给你吧。

那个年代,哪个嫖客会给妓女五块钱呢?

当时的嫖客跟妓女,

不像现在上了床就一拍两散各走半边。

那时候谈情说爱的环节是一定要有的。

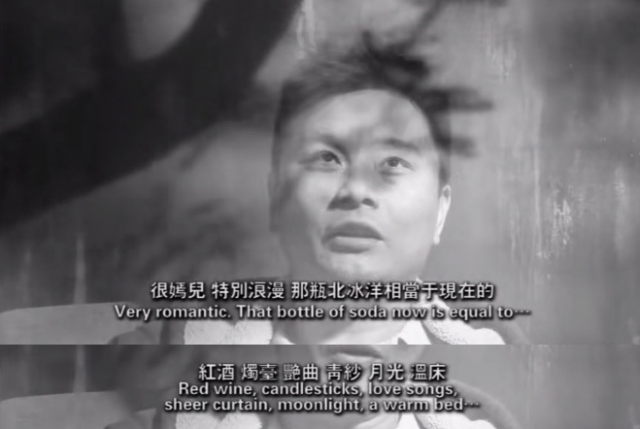

他们推着自行车又走了一段,

臭嘴给他买了一瓶一毛五的北冰洋汽水。

后来他说我现在可以喝到各种各样的液体,

但没有一种液体可以跟那瓶北冰洋比,

那是最好喝的东西。

皱巴巴的五块钱,一毛五的北冰洋,

是他所得不多的温存,

所以才念念不忘。

让他一不小心染上梅毒的,

是一个特别爷们儿的人,

他说那个人特别性感,

他身上整个传达出来的气息完全是把他当成个女人。

用他自己的话说“当时差点把我X没了”。

有一次他还未上台,

就有人开始搅场子,

那人已经喝多了,法文说的特别好。

碧浪达夫人也只能当他不存在,

自顾自地开始唱,

那天,他唱了《火舞》。

唱完以后那人什么话也没说,

直接跑上台把自己口袋的钱全都掏出来给他,

都给你,全给你。

他说那是他卖的最成功的一次,

因为不需要把人骗到床上去。

“cao灵魂才是真正的嫖。”

我想,这才是他最需要最渴望的人吧。

那把三十块的熨斗,

那瓶北冰洋,

那次骄傲的cao灵魂,

其实都代表着的是,生活。

他真的很拧巴,

一边只想要金钱和情色,

一边又渴望做个简简单单上班下班吃饭做爱的普通人。

04

大粪哲学家:过得太苦,看得太透

后来他去了法国深造,成为著名服装设计师。

苏州却没落了,

他非常能理解苏州的那种绝望,

他想帮助他,可转眼又明白,

救得了一时的穷,救不了一世的苦。

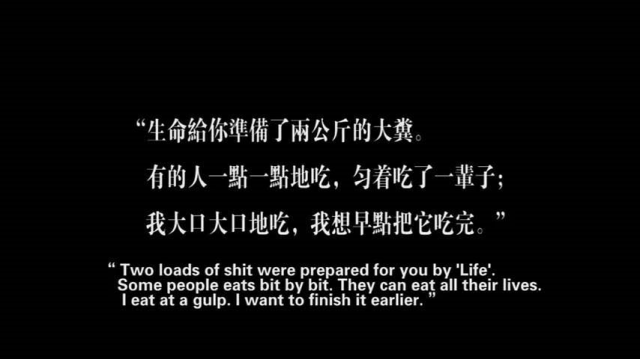

他有一句名言:

“生命给你准备了两公斤大粪,

有人一点一点地吃,匀着吃了一辈子,

我大口大口地吃,我想早点把它吃完。”

苏州正是前者,曾经风光一时的红姑,

如今只能靠自己慢慢吃完余下的大粪,

别无他法。

而他,这些年,

见惯了白眼,不屑,嘲笑。

好像从来也不在乎他们为什么不爱他。

只是一个劲儿往嘴里塞。

想要把这些又酸又苦的屎早些吃光、吃尽。

他常常语出惊人,

操着纯正的京腔和粗糙低俗的用词。

他说像自己这种妓女婊子的状态,

但每天起床睡觉之前必念经。

他说:

“念佛经跟念cnm其实没什么区别。”

他说,

“我喜欢去广济寺纯粹是因为它不卖票它便宜。”

他说,

“这个世界上,你就是最大的牌,

其他的人,我们可以给他妈的加上一个动词。”

“叫做,去他妈的。”

看似洒脱真实,

实际上却是悲伤胆小。

越是不屑,却是渴求。

这么一个满口低俗,

满脑子金钱情色的人,

把人情世故看的一清二楚。

他找人约饭也有技巧,

要先发出邀请“一起吃饭吧”,

在对方思考谁买单的时候,

赶紧抛出来一句“我请你”,

中间不能间隔超过半秒,

既尊重对方的感受,又达到了请客的目的。

他说:

“你说一句话的目的,是要让听到这句话的人接受这句话。”

他的拧巴劲儿再一次浮出来,

一边满不在乎去他妈的,

一边又生怕被人误解。

于是他选择用另一种方式来排解,

那就是碧浪达夫人。

05

碧浪达,是裁缝排毒的出口

碧浪达就是裁缝的面具。

他享受上妆的过程。

一旦上了妆,

就觉得自己完全变了一个人,

从灵魂到躯干到神情。

碧浪达夫人很有趣,

他总是做好巨型头套会掉下来的准备。

然后捡起头套,

把里面的东西一个个拿出来,

哦里头有一条裤衩,

再拿,还有一个乳罩。

他说不是场场都掉,

但是一旦掉下来,你不能让它里面是个空的。

“你可以时刻准备好,

但发生时一定是连你自己也不知道的。

这样才有趣。”

碧浪达夫人很幽默,

有人说他跑调,

他会理直气壮的接一句:

“我已经唱跑调了是吗?

哦没关系,九百六十万平方公里够我跑的。”

碧浪达夫人很孤单,

她是樊其辉自我开解的开关。

他享受在台上唱歌。

经常唱着唱着就哭了,

满脸泪痕。

哭是他的排毒通道。

排完毒之后,他再把开关关上,

回归到所谓的正常生活。

认识多年的酒吧老板以及常客,

没有人知道樊其辉白天的工作。

碧浪达夫人是个怪物,

经常有人拖家带口盯着她看的时候,

她都会恶狠狠地盯回去,

盯到他们不敢再看。

他说完全不介意混乱,

下面那么乱,

她在台上继续流着那一英寸宽,三英寸长的眼泪,

然后继续着她自己的世界,

台下越乱,才越凄美。

即便没有这样懂她的观众,

她的灵魂也会跳出来,

看着自己在那,

“啊,这就是人间,这就是碧浪达的人间。”

也许他从来都不属于人间。

06

这生命里头,还有什么东西能更浓烈呢

或许在那些暗夜交合的男人眼中,

他是一个沉溺肉欲的性交机器。

或许在麻木嫖客眼中,

他不过是个没有姿色也没有吸引力的三流货色。

或许在那个酒吧食客眼中,

他只是一个整夜幽怨吟唱的变态易装癖。

或许在那些名流明星眼中,

他是一个值得信赖的高级定制设计师。

或许在并不认识他的人眼中,

他只是那个曾经上吊自杀的某个人。

这些参差不齐的词汇构成了樊其辉的多重人格。

既清晰深刻,

又模糊不堪。

他是别人眼中鬼魅一般的存在。

一天他在台上边唱边说:

“今天是鬼节,你们这些人心如鬼的妖孽,

很可能在下一个鬼节就不会再看到我了。”

一切看似都是有预谋的一样,

他眼神空洞,

喃喃自语:

“这生命里头,还有什么东西能更浓烈呢?”

那大抵就是死亡了吧。

《挪威的森林》里说:

“死不是生的对立面,

而是作为生的部分永存。”

我想,樊其辉亦是如此。

樊其辉的人生,落幕了。

认识他是通过纪录片,

面对镜头,他轻描淡写的讲述着,

好像是别人的故事。

说了很多人想说却不敢说的话,

做了很多人想做却不敢做的事。

我羡慕他的通透,

甚至对于他的自杀并不那么惊讶。

又心疼他的通透,

这种通透不过是曾经很努力的追逐过,

最后发现什么都得不到,

什么都没留下而选择的放弃。

他恰恰是最需要爱的,

如果有人爱他,愿意拥抱他,

帮他卸下自己的画地为牢,

结局或许会大有不同。

每一次演出他都会对台下的观众说:

“我站在这儿,

是替在座的各位站在这儿,

说出每一个人心里的阴暗,

我就像是一面镜子,

他们从镜子里看到了自己。”

是啊,我确实看到了自己,

凡事都思虑再三才敢说出口的自己,

拼命压抑着伪装着对钱色的贪恋的自己,

生怕因为与众不同遭人讨厌的自己,

不够真诚不敢真诚的自己。

我们每个人心底都会有一点一丝和他类似的情绪,

但不想像他那般放任生长,恣意蔓延。

就像他自己说的那样,

恶心吗,恶心就对了。

丑吗,丑就行了。

看到他,

好像自己身体里阴暗面被掘开,

原来那个唱着歌的母叉叉的人,

带着一部分的我。

我并不想评价他,

或者说不知道该怎么去评价他。

好像无功可表,无过可评,

也没有任何人性共鸣的升华。

可为什么却还是如此着迷于他的故事。

或许正是因为每个人都有遗憾,

有看透,有想散毒的时候,

这时内心的丑恶,矛盾,扭曲,

突然被眼前这个人物化,

得到一种久违的释然。

仅此而已吧。

我只是希望,

不怎么幸运的碧浪达夫人,

真的可以成为镜子,

成为大家排毒的开关。

让那些丑陋的,阴暗的东西,

在这个瞬间涌现出来,

排解出去,

认真盘点自己当下拥有的一切,

然后好好爱自己。